IZAKA-YA(イザカヤ)の概要・使い方を解説

現在10月末に上場予定のIZKYトークンのエアドロキャンペーンもやっているようです!

本記事記事では暗号資産のレンディング(貸出)に特化したサービス「IZAKA-YA(居酒屋)」について解説します。

また、関連するDeFiレンディング(分散型金融における貸付)の基礎知識や、IZAKA-YAが採用する日本円ステーブルコイン「JPYR」の仕組み・リスクについて解説し、最後に他のレンディングサービス(国内取引所の貸暗号資産サービス等)との比較を行います。

IZAKA-YAとは何か?

IZAKA-YAは、香港拠点のIzakaya Limited社(2023年設立)が提供する暗号資産ウォレットサービスです 。通常のウォレット機能(暗号資産の預入・送金・交換)に加え、保有する暗号資産を活用して最大年利12%で運用できるレンディング機能を備えている点が大きな特徴です 。

加えて、サービス内で独自のユーティリティトークン「IZKY」が導入されており、これを保有することでスワップ手数料の割引やレンディング利率の優遇、さらにはNFT購入時の割引といったインセンティブが提供されます 。

このサービスは一見すると取引所のようですが、実際にはユーザー自身のウォレットとして機能します。そのため、日本国内のいわゆるトラベルルール(暗号資産移転時の情報通知規制)の対象とはならず、KYC(本人確認)なしで国内のどの取引所からでも自由に暗号資産を送金できる利便性があります 。

例えば、国内取引所で購入したビットコイン等をそのままIZAKA-YAウォレットに送り、高利回りのレンディング運用を始めることが可能です。登録もメールアドレスがあれば数分で完了し、割と直感的なUIです。

なお、IZAKA-YAは日本の金融庁に暗号資産交換業者として登録はしていませんが、同社は「当サービスは暗号資産の売買を行う取引所ではなく、ユーザー資産を管理してレンディング機能を提供するウォレットサービスであり、法律上の登録義務はない」と説明しています 。サービス運営企業は香港に所在しており、日本の法的枠組みの外で提供されている点に留意が必要です。

DeFiレンディングとは何か?

DeFiレンディングでは通常、過剰担保による貸付が採用されます。すなわち、借り手は自分の保有する他の暗号資産(例:ETHやBTCなど)を担保として差し入れ、その担保価値の一定割合まで別の資産を借りることができます。一般的には借入額を上回る担保が要求されるため、貸し手にとっては借り手のデフォルトリスクが抑えられる仕組みです 。

貸し手は資産をプロトコルの流動性プールに預け、借り手から支払われる利息の一部を受け取ります。利率(年利)は需要と供給によって変動し、借り手が多く資金需要が高いほど上昇し、反対に貸し手が多く資金余剰だと低下する傾向があります。

このようにDeFiレンディングはオープンでグローバルな金融サービスを可能にしましたが、その反面技術的リスクも存在します。スマートコントラクトのバグやハッキングによる資産流出のリスク、予期せぬ市場変動で担保価値が急落した際の清算リスクなどです。

また、誰でも利用できる反面、ユーザー自身が適切にウォレットや秘密鍵を管理する必要があり、利便性や安全性の面でハードルを感じる場合もあります。こうした背景の中、IZAKA-YAのようにユーザーに代わって複雑なDeFiの仕組みを扱い、より手軽に高利回り運用を提供しようとするサービスが登場しています。

IZAKA-YAの仕組みと特徴

IZAKA-YAは上述の通りウォレット型のレンディングサービスです。2024年4月時点で40銘柄以上(チェーン違い含め46銘柄)におよぶ暗号資産を取り扱っており、主要なビットコインやイーサリアム、USDステーブルコイン(USDTやUSDC)、アルトコインから、同社独自トークンのIZKYまで幅広くカバーしています 。これら全ての銘柄でスワップ交換も可能であり、ワンストップで様々な暗号資産の運用ができる設計になっています。

レンディング利率は銘柄や期間によって異なりますが、おおむね年利5~12%程度に設定されており、一部の銘柄では最大15%に達します 。例えば、ビットコインやイーサリアムで5~11%、USDTやUSDCなど米ドル連動ステーブルコインで5~12%、ポルカドット(DOT)やダイ(DAI)で最大15%といった具合です 。同社独自のIZKYトークンに至ってはキャンペーン時に年利100%という例も見られます 。これら高い利回りは、市場状況に応じたキャンペーン(後述)や、ユーザーがIZKYトークンを保有することによる利率優遇によってさらに引き上げられる場合があります 。

貸出期間については、ユーザーが柔軟に選択可能です。最短1日から、3日、10日、30日、60日、90日、180日、最長365日(1年間)まで、計8種類の期間が設定されています 。

基本的には長期で貸し出すほど適用年利が高くなる傾向がありますが、短期間でも高効率な運用ができるよう利率が調整されています 。例えば「3日間のみ貸し出し」で高年利のキャンペーンを実施するなど、短期運用を組み合わせて年率換算で有利な利息を得るといった使い方も可能です 。

また、自動的に貸出を継続する設定(自動継続ON/OFF)も用意されており、短期運用を繰り返す際の手間を軽減できます 。最低貸出額も約1万5千円相当からと比較的少額で始められるため、「毎月少しずつ貯蓄感覚で運用する」といった利用もできます。

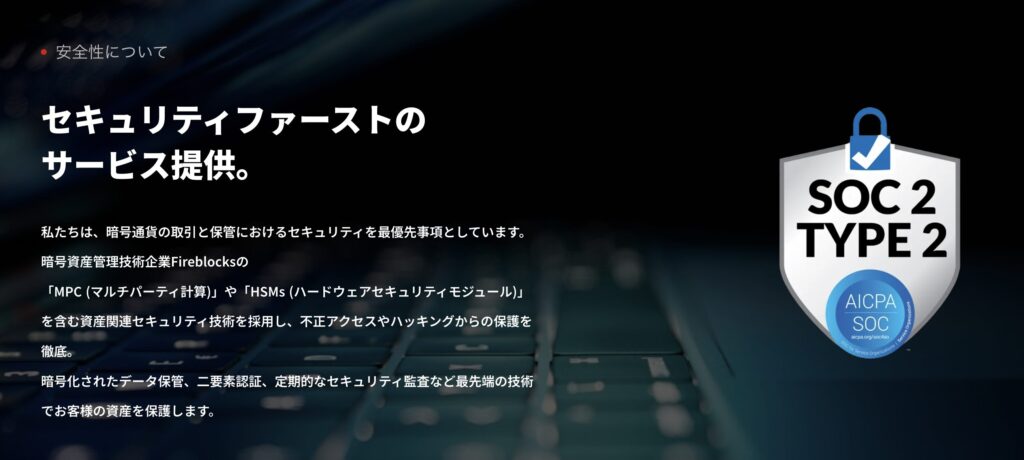

セキュリティと資産管理体制については、外部カストディ企業の技術を活用するなど一定の安全性確保に努めています。具体的には、大手金融機関にも採用例が多いFireblocks社のマルチパーティ計算(MPC)技術やハードウェアセキュリティモジュール(HSM)を用いた暗号資産管理ソリューションを採用し、ウォレットの鍵管理や送金の安全性を高めています 。

ユーザー向けにもGoogle Authenticatorを用いた2段階認証を導入し、不正ログイン対策を講じています 。加えて、独自トークンIZKYのスマートコントラクトについては第三者機関による定期的なセキュリティ監査を実施しているようです。

もっとも、IZAKA-YAに暗号資産を預けて運用する以上、ユーザー資産は同社の管理下に置かれることになります。日本国内の取引所における預かり資産のような信託保全や分別管理の法的義務は課されていないため、万が一サービス提供元が経営破綻した場合などには預けた資産を失うリスクも存在します 。

また、貸し出した暗号資産そのものの価格変動リスク(価格下落による元本棄損)も利用者側が負います 。IZAKA-YAは高利回りを実現するために一部DeFiプロトコル等での運用も絡めている可能性があり、そうした技術的リスクも踏まえて、利用者はリスク許容度に応じた慎重な判断が必要です。

独自トークン「IZKY」とは?

ZAKA-YAが発行するIZKYトークンは、プラットフォーム内のユーティリティトークンとして設計されています 。上で挙げたように、手数料割引や利率優遇などエコシステム内で重要な役割を果たすトークンであり、ユーザーのアクティビティを促進するインセンティブになっています 。

総発行枚数は1兆枚、2024年から2025年にかけてエアドロップ(無料配布)やコミュニティイベントを通じて一部が流通してきました。フェーズごとに発行量を調整しながら徐々に市場に放出する計画で、2025年1月時点で第1回のトークン配布が完了しています 。

そんなIZKYトークンですが、2025年12月にTGEし実際にUniswapなどでも取引が可能になりました。今後他の取引所上場も予定されています。上場先の具体的な取引所名は記事執筆時点では明らかにされていませんが、公式サイト内でロードマップが公開されています。

IZAKA-YAの使い方

事前準備(環境と留意点)

- 推奨環境:公式が案内する対応ブラウザ/アプリ版での利用を推奨します。二要素認証アプリ(例:Google Authenticator)を事前に用意しておくと初期設定がスムーズです。

- 手数料の考え方:ブロックチェーンの送金手数料(ガス代)や、スワップ/出金時の手数料が発生する場合があります。銘柄・ネットワークで異なるため、操作前に都度確認してください。

1. アカウント作成

- サインアップ サイト/アプリの新規登録画面でメールアドレスとパスワードを入力します。利用規約・プライバシーポリシーの確認に同意して登録します。

- メール認証 届いた確認メールのコード、または確認リンクで本人性を確定します。

- 基本設定 表示言語・通貨、通知設定などを初期化します。必要に応じてPINや生体認証を有効化します。

2. セキュリティ設定(必須推奨)

- 二要素認証(2FA)の有効化 アカウント設定→セキュリティ→2FA から、認証アプリを紐づけてバックアップコードを安全な場所に保管します。ログイン・出金・重要設定変更時の確認ステップとして利用されます。

- デバイス管理 信頼済みデバイスの登録・不要デバイスの削除、ログイン履歴の確認を定期的に行います。

3. 入金(デポジット)

- 入金銘柄とネットワークを選択 資産→入金(Deposit)→対象銘柄(例:USDT、USDC、BTC、ETH、JPYR など)を選び、送金に用いるチェーン(例:ERC-20、TRON、他)を選択します。誤ネットワーク送金は原則復旧困難です。

- 入金アドレスの取得 表示された入金アドレスと必要なメモ/タグ(あれば)をコピーし、少額テスト送金で到着を確認してから本送金します。

- 反映の確認 ブロックチェーンの混雑状況により反映時間は変動します。履歴(History/Transactions)でステータスを確認します。

4. スワップ(必要な場合)

利用したい通貨建てで運用したいときは、資産→スワップ(Swap)で銘柄を変換します。たとえば円建てでの金利把握を意図して JPYR を確保するなど、運用方針に合わせて切り替えます。レート・手数料・最終受取額を確認して実行します。

5. レンディングの申込み

- 銘柄の選択 レンディング(Earn/Lend)タブで、貸し出す銘柄(例:USDT/USDC/JPYR/BTC/ETH 等)を選択します。

- 期間と年率(APR)の確認 用意されている貸出期間(短期〜長期)から選択し、表記の年率・利息計算方法(単利/日次計上など)、満期条件(自動継続 ON/OFF)を確認します。

- 数量の入力と確定 貸出数量を入力し、重要事項(途中解約可否、ペナルティの有無、反映タイミング)を確認のうえ申請を確定します。ダッシュボードにポジションが表示されます。

6. 運用中の確認

- 残高・累計利息 運用中の元本、日々の利息反映、累積利息を確認できます。表示の基準通貨(円建て表示可否)は設定で切り替えます。

- 自動継続の切替 満期時に元本+利息を再度同条件で回すか(ON)、満期で解消するか(OFF)を、ポジション詳細から切り替えます。

- 途中解約 プランによっては途中解約不可、または手数料・利息減額の条件が設定される場合があります。ポジションごとにルールを確認してください。

7. 満期・引き出し(ウィズドロー)

- 満期処理 満期到来時、ポジションは規定に従って解消(または自動継続)されます。自動継続を希望しない場合は事前にOFFへ。

- 出金操作 資産→出金(Withdraw)から銘柄と出金先ネットワークを選択し、宛先アドレス(必要ならメモ/タグ)を入力して実行します。2FA とメール認証で承認します。

- 反映と手数料 ブロックチェーン手数料と最小出金額の条件を確認のうえ、履歴でトランザクションの承認状況を追跡します。

8. トラブルシューティング(代表例)

- 入金未着 ネットワークの選択ミス、必要メモ/タグ未記入、最小入金額未満などが典型例です。送金元の履歴と、入金先のネットワーク/タグ条件を照合します。サポートへ問い合わせる際は、トランザクションハッシュ(TXID)を添えます。

- 出金遅延 ネットワーク混雑や審査フラグで時間を要する場合があります。承認状況(Confirmations)をエクスプローラで確認します。

- 2FA紛失 バックアップコードで復旧できる場合があります。復旧不可時は本人性確認の上でリセット手続きとなるため、案内に従ってください。

9. よくある確認ポイント

- 最小/最大金額 銘柄ごとに入金・出金・レンディングの最小数量や上限が設定される場合があります。事前に該当ページの注記を確認します。

- 利息の計算ロジック 日次計上(例:日割り)や単利/自動複利の別、付与タイミング(毎日/満期一括)などは商品ごとに異なります。申込直前の確認画面を必ず確認します。

- ネットワーク切替時の注意 同じ銘柄でもチェーンごとにアドレス形式や最小数量が異なります。誤ったネットワーク選択は原則復旧できません。

日本円連動型ステーブルコイン「JPYR」がある

IZAKA-YAのサービス内で扱われる通貨に、JPYRと呼ばれる日本円に連動したステーブルコインがあります。JPYRはその名の通り、日本円(JPY)と1:1の比率で価値が連動するよう設計された暗号資産で、Ethereumブロックチェーン上のERC-20トークンとして発行されています 。常に1 JPYR ≒ 1円という安定した価値を保つ設計になっており、実際、JPYRを用いることでIZAKA-YA上で暗号資産⇔日本円の交換をスムーズに行えたり、円建てで利息計算ができるメリットがあります。

プレスリリースはコインテレグラフでも取り上げてられていたようです👇

https://jp.cointelegraph.com/press-releases/jpyr-btse

JPYRの仕組みは、暗号資産を担保として発行される「暗号資産担保型」のステーブルコインです。JPYRの発行主体(JPYR組織)はEthereumベースのDeFiプラットフォーム上に他の資産を預け入れており、その預託資産を裏付けとしてJPYRを発行しています 。発行済みのJPYR総量と担保として預けられている資産価値が常に一致するように設計されており、100%超の準備資産による価値担保を行っています 。

こうした仕組みから、JPYRはテザー(USDT)やUSDコイン(USDC)といったステーブルコインに似ていますが、JPYRの場合、発行主体が日本国内の金融機関ではなく海外事業者であること、担保資産も法定通貨の現預金や国債ではなく暗号資産ベースである可能性が高いことなど、一般的な法定通貨担保型とは異なる点に注意が必要です。

例えば、担保に用いられている資産の種類によっては、その価値が変動することでJPYRの安定性に影響を及ぼすリスクがあります。仮に担保が米ドル建ての暗号資産(例:USDC)であれば、日米の為替レート変動によって1JPYRの実質価値を維持するために追加担保や発行量調整が必要になる場面も想定されます。また、発行主体による管理ミスやスマートコントラクトの不具合が生じた場合、一時的にペグ(連動)が外れる可能性もゼロではありません。

他のレンディングサービスとの比較

最後に、IZAKA-YAとその他の一般的なレンディングサービス(特に日本国内のサービス)を比較してみます。まず国内大手取引所のレンディングサービスとして代表的なのは、ビットバンクやGMOコイン、コインチェックなどが提供する「暗号資産を貸して増やす」「貸暗号資産」といったサービスです。

これらはいずれもユーザーが保有コインを取引所に一定期間貸し出し、期日到来時に利息を付けて払い戻してもらう仕組みです。例えばビットバンクの場合、貸出期間は基本1年間固定で、満期まで預けたユーザーに対し最大年率5%の利息が付与されます 。年利は各月の募集時にビットバンク側が0.1%~5.0%の範囲で決定し 、ユーザーは途中解約は原則不可(やむを得ず解約する場合は5%の手数料負担)という条件です 。

また、取り扱い銘柄も主要な暗号資産に限られ、サービス利用には当然ながら各取引所での口座開設(KYC)と日本居住者向けの制約があります。利率水準は低めですが、その代わり運営母体の信頼性が高く(金融庁登録業者である)、初めての方にも安心感があるという利点があります。

一方、GMOコインの「貸暗号資産」はユニークな特徴として、通常プラン(スタンダード)に加えて限定的なプレミアムプランを提供している点が挙げられます。スタンダードプランの利率は年1~3%程度ですが、プレミアムプランではなんと年利15%という非常に高い利率が設定されています 。

15%という数字は国内サービスでは突出して高く、一見IZAKA-YAにも匹敵する利回りですが、適用される銘柄や枠が限られているほか、募集も不定期で競争倍率が高い傾向があります 。実際に主要コイン(ビットコインやイーサリアム)のレンディング利率を見ると、GMOコインでは3ヶ月貸出で年利3%程度 と、IZAKA-YAの提示する5~10%以上の水準には遠く及びません。したがって、プレミアムプランは一種のキャンペーン的色彩が強く、多くのユーザーに常時適用されるものではないと考えられます。

このほか、日本にはレンディング専門業者と呼ばれるサービスも存在します。例えば「ビットレンディング」(J-CAM社)や「PBRレンディング」(Portobello Road社)などは、取引所ではなく貸付仲介に特化した業者で、年利8~12%前後の高利回りプランを掲げています 。しかしこれらも日本法人として運営されているため利用時にはKYC登録が必要であり、貸出期間や対応通貨の柔軟性の面でIZAKA-YAほどの自由度はありません。

IZAKA-YAはKYC不要で誰でも利用でき、貸出期間も1日から選択可能、利率も他サービスと比べて総じて高水準という点でユニークな立ち位置にあります。裏を返せば、それだけユーザー自身のリスク許容と自己責任に委ねられる部分が大きいサービスとも言えます。

信頼性・安全性重視であれば大手国内取引所のレンディング、利便性や利回り重視であればIZAKA-YAのような新興サービス、といったように、ユーザーは自身のニーズに合わせて取捨選択すると良いでしょう。

まとめ

IZAKA-YAは、日本の暗号資産ユーザーにとって魅力的に映る高利回りのレンディング機能や多機能ウォレットを提供する新興プロトコルです。DeFiレンディングの利点を活かしつつ、ユーザー体験を向上させる工夫(KYC不要、国内取引所から直接送金可、充実した対応通貨など)を盛り込んでおり、従来の国内サービスでは得られない利便性と収益性を実現しています。その一方で、サービス提供元が海外で規制の枠外にあること、ユーザー資産を預けることによるカウンターパーティリスク、および高利回りに内在するリスク要因もしっかり認識する必要があります。

JPYRの導入により円建てでの運用や決済も視野に入れつつあるIZAKA-YAですが、日本では今後、金融庁の許可を得た法定通貨担保型ステーブルコイン(例:JPYCなど)の展開も予定されており、この分野の競争や規制動向は流動的です。

利用者としては、プロジェクトのホワイトペーパーや公表情報をよく確認し、メリットとデメリットを客観的に比較検討した上でサービスを利用することが重要です。中立的な視点から見ると、IZAKA-YAは従来の金融と分散型金融の橋渡しを目指す興味深い試みであり、今後もその動向に注目が集まるでしょう。