MEVとステーキングのDeFiプラットフォーム

ZENMEVとは?概要解説

ZENMEV(ゼンメブ)は、ブロックチェーン上のMEV(最大抽出可能価値)と呼ばれる利益機会をAIで捉え、一般ユーザーでも活用できるようにした次世代のDeFiプラットフォームです 。

ユーザーはイーサリアム(ETH)やソラナ(SOL)などの暗号資産を預けてステーキングするだけで、通常のステーキング報酬に加えてMEV取引から得られる収益を自動的に受け取ることができます 。これまでbotterやマイナーだけの特権だったMEVの利益を「みんなのためのMEV」として再分配することを目指しており 、複数のブロックチェーン(イーサリアム、BSC、ソラナ、Cosmosなど)に対応したクロスチェーン互換や高度なAIトレーディングボット「Zenbots」による自動運用が特徴です 。

加えて、ZENMEVは透明性とセキュリティにも注力しています。独自の「Zenbots Shield」というAI駆動の保護システムを搭載し、リアルタイムで取引データを分析してMEV機会を検出・最適化すると同時に、不正な取引からユーザーを守る仕組みを備えています 。このプラットフォームは2024年末から一般公開され、公開からわずか3ヶ月で1万人以上のアクティブユーザーを獲得するなど急成長しています 。まさに「安全かつ透明で収益性の高いMEVステーキング」を掲げる革新的サービスと言えます。

ZENMEVの資金調達と成長

ZENMEVはその革新性から大規模な資金調達にも成功しています。2025年3月にはWeb3領域のVCであるVentureXから1億4,000万ドル(約200億円)の戦略的投資を受けました 。この巨額の調達により、ZENMEVはサービス強化や流動性拡大、グローバル展開を一層加速させる計画です 。

実際にマルチチェーン対応の拡充(様々なブロックチェーン・DEXとの統合)、AIによるMEV検出モデルの高度化、ユーザー基盤拡大などに資金が投じられ 、北米・欧州・アジアへとグローバルにユーザーコミュニティを広げつつあります 。また、品質管理と情報セキュリティの国際標準規格であるISO 9001およびISO/IEC 27001を取得しており、技術的信頼性や安全性が第三者からも評価されています 。

こうした支援と認証を背景に、ZENMEVは「隠れた税金」とまで呼ばれたMEV問題を一般ユーザーの利益へと転換する革新的プラットフォームとして注目されています 。大手メディアにも取り上げられ、今後のDeFi市場で存在感を高めることが期待されています。

また、国内の有名Web3メディアにも取り上げられています。

CoinPost記事

https://coinpost.jp/?p=603232

CryptoTimes記事

https://crypto-times.jp/press-zenmev/

Decentralized Finance (DeFi)とは?【初心者向け】

ZENMEVの説明に入る前に、前提となるDeFi(ディーファイ)の意味を簡潔におさらいします。DeFi(Decentralized Finance)とは、ブロックチェーン技術を基盤に中央管理者が存在しない分散型の金融サービス全般を指す用語です 。

例えば、銀行などの仲介を介さずに暗号資産の貸し借りを行うレンディングサービスや、スマートコントラクトによってユーザー同士が直接トークンを交換できる分散型取引所(DEX)などがDeFiに含まれます。要するに、DeFiはブロックチェーン上で動くオープンな金融システムであり、誰でもアクセスできる点が特徴です。

従来の金融では銀行や証券会社といった中央機関が取引の仲立ちや管理を行っていましたが、DeFiではそれらをプログラム(スマートコントラクト)に置き換えることで、低コストかつオープンな金融取引が可能になっています。そのため暗号資産に慣れた方にとって、DeFiは預金利息や資産運用の新たな選択肢として注目されてきました。

MEV(最大抽出可能価値)とは何か?【実例】

ZENMEVの核となるコンセプトであるMEV(Maximal Extractable Value / 最大抽出可能価値)について解説します。MEVとは、本来ブロックチェーン上でブロックを作成するマイナーやバリデーター(検証者)など特権的な参加者だけが享受できた追加利益のことです 。具体的には、ブロックチェーン上の未承認取引の並び順(順序)を意図的に操作したり、公開前の取引情報を先回りして利用したりすることで生じる利益を指します。DeFiではユーザーの大口取引や裁定取引(価格差を利用した売買)などに付け込む形で、一部のボットやマイナーがこのMEVを得てきました。

MEVの具体例:フロントランニングとサンドイッチ攻撃

代表的なMEVの手法としてフロントランニング(先回り取引)やサンドイッチ攻撃があります。以下にその概要を紹介します。

- フロントランニング

大口のユーザー取引が発生するタイミングを検知し、そのユーザーより先に同じトークンを買っておき、ユーザーの取引で価格が上昇した直後に売り抜けて差益を得る手法です 。例えば「誰かがこれから大量のETHを購入する」と事前に察知できれば、その直前に安値でETHを買い、ユーザーの購入で価格が上がったところで自分のETHを売却し利益を出します。このように、一般ユーザーの取引を横取りする形で利益を上げるのがフロントランニングです。 - サンドイッチ攻撃

これはフロントランニングの一種ですが、ユーザーの取引前後を自分の取引で挟み込む形で行う攻撃手法です 。まずユーザーより先に少量買い(フロントラン)、ユーザーが大量購入して価格が跳ね上がった後に自分の持ち分を売却(バックラン)することで利益を得ます。前後を挟む様子から「サンドイッチ」と呼ばれます。結果としてユーザーは予定より高い価格で買わされ、攻撃者が差額を得ることになります。

この他にも、異なる取引所間や異なるブロックチェーン間の価格差を利用するアービトラージ(裁定取引)もMEVの代表例です。例えば「クロスチェーンアービトラージ」では、イーサリアム上では100円のトークンAが、ソラナ上では102円で取引されている場合に、イーサリアム側で安く買ってソラナ側で高く売ることでほぼ無リスクの利益を得ます 。

MEVは「見えない税金」?

上記のようなMEV行為は一般ユーザーに気付かれにくく進行し、その分だけユーザーの得られるはずだった利益や有利なレートを奪っています。このため、MEVはしばしば「目に見えない税金」とも形容され、ユーザーに不利益をもたらす問題として認識されてきました 。

例えばDEX(分散型取引所)で何気なくスワップした際に、実は裏でMEVボットが介入したせいで余計なスリッページ(滑り)が発生し、ユーザーは気付かぬまま損をしていた…というケースがあるのです。

ZENMEVが解決する課題と収益構造

このようなMEVは本来ユーザーにとっては損失となる厄介者ですが、ZENMEVは発想を転換し「MEVをユーザーの利益に変える」取り組みを行っています 。つまり、これまでマイナーやBotだけが独占していたMEV収益を、ステーキング参加者全員で公平に共有しようというものです 。その結果生まれるのが、ZENMEV独自の二重の収益構造です。

- 基本のステーキング報酬

ユーザーが預けた資産は、対応するブロックチェーン上でのステーキング(バリデーター運用)にも活用されます。例えばETHであればイーサリアムのプルーフ・オブ・ステーク報酬、SOLであればソラナのステーキング報酬といったブロック報酬(利息)がまず発生します 。これ自体は通常のステーキングと同様に年間数%程度の利回りになります。 - MEV取引による追加収益

ZENMEVではさらに、預かった資産や流動性を用いてAIが各種MEV戦略を実行します。前述したフロントランニングやアービトラージなどの取引を高速かつ大量に行い、そこから得られた利益をユーザーに還元します 。このMEV収益分が追加の上乗せ利回りとなり、基本のブロック報酬にプラスアルファする形でユーザーのリターンを大きく高めます 。

この2つの収益源を組み合わせることで、ZENMEV上でのステーキングは通常の単純なステーキング報酬を遥かに上回る利回りを実現しています 。特に、後者のMEV取引収益はマーケットのボラティリティや取引量に依存するため、市場が活発なほど利益機会も増えます。

一般的なDeFiの利回りがマーケットの価格上昇や需要に左右されるのに対し、ZENMEVの利回りは市場の方向性に関係なく発生する取引機会(ボラティリティ)に基づいている点がユニークです 。そのためベアマーケット(下落相場)でも一定のボラティリティさえあれば安定収益が見込めるという強みがあります 。

なお、ZENMEVは獲得したMEV利益をユーザーに分配する際に、運用コストや成果報酬として一部手数料を差し引く形をとっています 。手数料率は公式ドキュメントで明示されていませんが、プラットフォームの維持・発展費用として必要最低限の控除を行い、残りをすべて利用者へ透明に還元する仕組みです。分配はリアルタイムで行われ、ユーザーごとの貢献度(ステーキング額の割合)に応じて自動計算されます 。

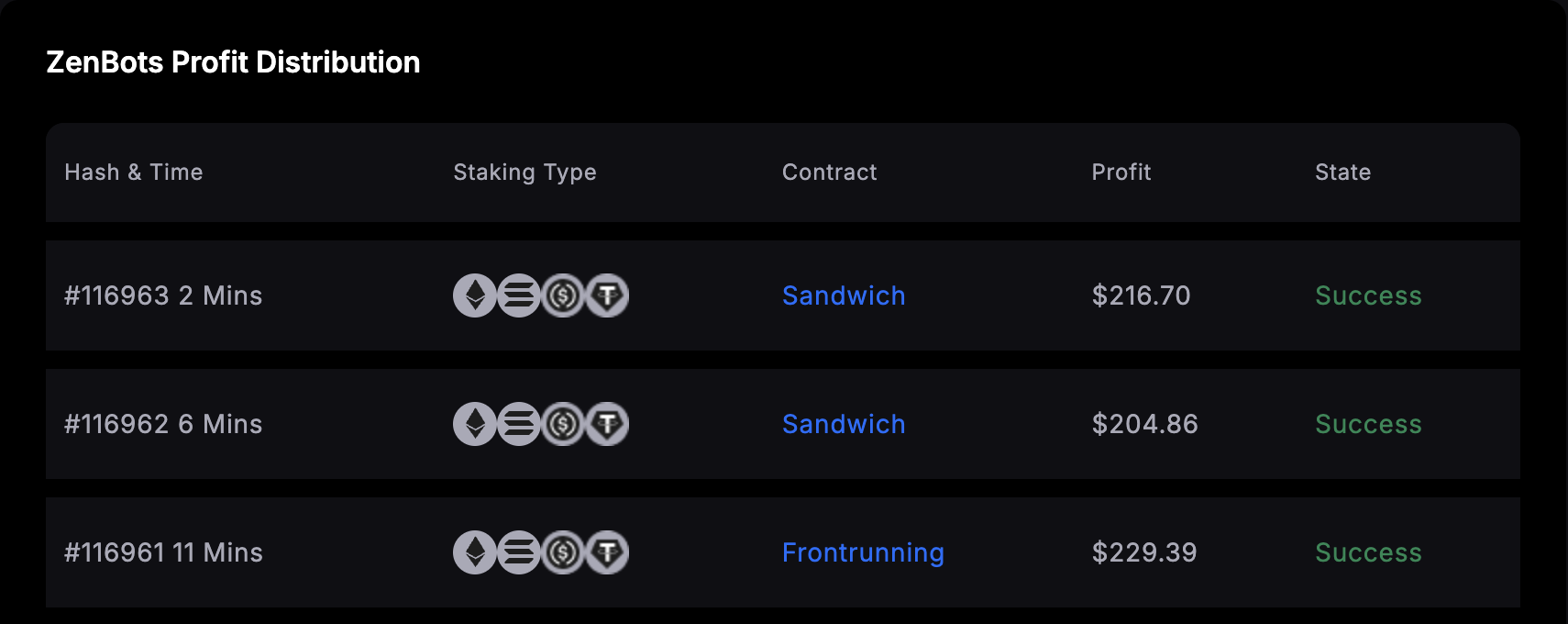

ZENMEVの仕組み:AI「Zenbots」によるMEV収益化

では、ZENMEVは具体的にどのような仕組みと技術でMEV収益を生み出しているのでしょうか。最大のポイントは、ZENMEV独自のAIトレーディングボット群である「Zenbots(ゼンボッツ)」の存在です。このZenbotsがプラットフォーム全体の頭脳として機能し、秒単位・ミリ秒単位でブロックチェーン上のチャンスを逃さず捉えています 。

Mempool(メモリプール)の監視

Zenbotsは各ブロックチェーンの未承認取引キュー(メモリプール)を常時監視し、大規模スワップや清算(清算売り)、価格の一時的なゆがみなどの兆候を検知します 。例えば「あるDEXで大口注文が出現した」「特定のプールで価格差が生じた」といったイベントを察知すると、即座にその情報を解析します。この際、過去の取引データやパターンを機械学習で学習しているため、単なる反応型ではなく予測的に「次に何が起こりそうか」を見極めることができます 。

高速な取引実行

機会を検出すると、Zenbotsは対応するブロックチェーン上で瞬時に取引を発行します。複数の取引をバンドル(束ねる)したり、ガス代(手数料)を動的に調整したりして、できるだけ有利な順序でブロックに取り込まれるよう工夫します 。この素早い執行能力により、ミリ秒を争う他のMEVボットとの競争に勝ち抜き、利益を獲得します。さらにZENMEVは単一のチェーンに依存せず、イーサリアムで不利ならBSCやソラナで狙うといったチェーン間の柔軟な戦略切替も行います 。これにより、最適なフィールドでMEV機会を逃さず収益化しています。

AIと継続的学習

Zenbotsにはディープラーニングを用いた高度なアルゴリズムが搭載されており、取引結果をフィードバックして戦略を自己学習・改善しているとのこと。いわゆる強化学習的なアプローチで、時間とともにますます賢く、効率的な取引判断が可能になります。人間では到底目が届かないマイクロ秒レベルの市場変化にも対応し、単純なプログラムでは見落とすような複合的なパターンもAIが捉えてくれる点が革新的です。

Zenbots Shieldによる保護

ZENMEVのプラットフォーム名にもなっている「Zenbots Shield(ゼンボッツ・シールド)」は、上記のAI取引エンジンに加えて取引の安全性と公正性を守るレイヤーでもあります 。ブロックチェーン上では、自分の取引戦略が他のボットに盗み見られて逆に利用される危険もあります(いわゆる競合ボットによる妨害)。

Zenbots Shieldはカスタマイズされた非公開のトランザクションルート(RPCエンドポイント)を通じて取引をブロードキャストし、公開メモリプールに晒さずに処理することで、外部からの横取りを防いでいます 。また、AIによってネットワーク上の悪意ある挙動(他ボットの攻撃や過度なサンドイッチ攻撃の発生など)も検知し、必要に応じて防衛的な措置を取ります 。これにより、ZENMEVの収益化プロセス自体が他者のMEV行為に阻害されにくくなっているのです。

以上のように、ZENMEVは攻めのAI(利益機会の追求)と守りのAI(取引の保護と倫理管理)を組み合わせることで、安定してMEV収益を創出する独自エコシステムを築いています。高度なテクノロジーはすべて裏側に隠され、ユーザーから見るとシンプルな「預けて増やす」サービスに見えるので、非常によく作られているなという印象。

ZENMEVの使い方と対応トークン(初心者でも簡単)

ZENMEVは裏側は難しい技術で動いていますが、ユーザーが行う操作は非常にシンプルに設計されています 。DeFi初心者でも迷わず始められる直感的なステップです。基本的な使い方と対応トークンについて解説します。

1. アカウント登録とウォレット接続

まずZENMEV公式サイト(またはアプリ)にアクセスし、新規アカウント登録を行います。メールアドレスなどで簡単に登録でき、その後「ウォレット接続」を行います。イーサリアム系の資産を使う場合はMetamaskなどのETHウォレット、ソラナ資産を使う場合はPhantomなどのSOLウォレットを接続します 。

2. 資産の入金(購入)

接続したウォレットからZENMEVプラットフォームに資産を入金します。2025年4月時点で対応している資産はETH(イーサリアム)、SOL(ソラナ)、USDT(テザー)、USDC(USDコイン)の4種類です 。入金操作は「Buy(購入)」に相当し、例えばETHを入金すると同額のzETHトークンがプラットフォーム上で発行され自分のアカウントに表示されます 。zETHは預けたETHに1:1でペッグ(連動)したZENMEV内でのステーキング用トークンです。同様にSOLを入れればzSOL、USDTならzUSDT、USDCならzUSDCが割り当てられます。

※USDTやUSDCは直接入金が将来的にサポート予定らしいですが、現状は一旦ETHやSOLとして入金後プラットフォーム内でスワップしてzUSDT/zUSDCに変える形となっています 。

3. ステーキング開始

入金(購入)が完了すると、ダッシュボード画面に自分のzトークン残高が表示されます。ここで各資産の「Stake(ステーキング)」操作を行います。たとえばzETH残高があれば「zETHをステーキングする」ボタンを押し、希望額をステーキングします。ステーキングするとその資産はプラットフォーム内でロックされ、代わりにリアルタイムで報酬の計算が始まります。ユーザーはステーキング後、時間の経過とともに増えてゆく報酬額(Earnedと表記)を確認できます 。あとは自動的にステーキング&MEV収益が発生していく様子が見られるわけです。

4. リワードの確認・複利運用

ダッシュボード上では、自分がステーキング中の資産量(zトークン量)と未請求の報酬額が常に表示されます 。報酬はリアルタイムで積み上がり、好きなタイミングで「Claim(請求)」して受け取ることができます 。受け取った報酬は同じ種類のzトークンとして付与されるため、それをさらに再ステーキング(複利運用)することもワンクリックで可能です 。複利運用することで雪だるま式に持分が増え、より大きな利益が狙えるという寸法です。もちろん、報酬を受け取らず放置しておいても自動的に複利的な効果がありますが、定期的に請求して再ステークすることで厳密な複利が働きます。

5. 出金(アンステーキング)

資産を引き出したい場合は、「Unstake(アンステーク)」操作を行います。ZENMEVではセキュリティと運用安定のため出金前に一定期間のロックアップ(解除待ち期間)が設けられています 。執筆時点では、アンステークを実行すると約7日間のロック期間後に実際の出金(元のETHやSOLなどへの変換と送付)が可能となります 。この期間中は新たに同じ資産の追加ステーキングができない制約があるため、出金の際は計画的に行う必要があります 。ロック期間後、「Sell(売却)」操作でzトークンを元のトークンに交換し、自分のウォレットに戻すことができます 。

以上が基本的な使い方です。まとめると、「ウォレットを繋いで資産を預け、ステーキングを有効化する」—あとの複雑な運用はすべてZENMEV側で自動処理されます。特別な知識や細かな取引操作は一切不要であり、本当にシンプルなUIで完結する点が初心者にも優しい設計です 。

対応トークンも主要な暗号資産(ETHやUSDTなど)に絞られているため、自分が普段保有している資産をそのまま増やす感覚で利用できます。画面も見やすくシンプルです。

ZENMEVの利回り・APYはどのくらい?

最も気になるであろう利回り(リターン)について具体的な数字を紹介します。ZENMEVは上述のように複数の収益源を組み合わせているため、提供される利回りは非常に高く設定されています。2025年4月時点で公開されている目安利回りは以下の通り

- ETHの利回り

1日あたり約0.27%(月利換算で約8.1%) 。イーサリアムを通常ステーキングした場合の年間利率が4〜5%程度と言わているので月でそれを上回るリターンが得られている計算です。 - SOLの利回り

1日あたり約0.31%(月利約9.3%) 。ソラナ単独のステーキング報酬(年6%前後)よりも大幅に高い月間利回りが提示されています。 - USDTの利回り

1日あたり約0.23%(月利約6.9%) 。ステーブルコインであるUSDTでも年利に直すと80%近い高利回りとなり、従来のレンディング利率(年数%程度)を大きく凌駕します。 - USDCの利回り

1日あたり約0.22%(月利約6.6%) 。USDTとほぼ同等で、非常に高い水準です。

(注記:上記の日利%は複利ではなく単利的な日次利率の目安です。実際には報酬を再ステーキングすることでさらなる複利効果が得られます。またマーケット状況によって日々変動しますので、常に一定ではありません。)

月利ベースで6〜9%前後、つまり1ヶ月で元本の6〜9%相当が増える計算となっており、これは年利換算では単純計算で約80〜110%にも達します。市場の変動や競合状況によって上下しますが、少なくとも執筆現在の実績として非常に高い利回りが継続していることがわかります。実際、ZENMEV側でも「月利8%は十分実現可能なエコシステム」と謳っています。まじか!!!?

特筆すべきは、これらの利回りはマーケットが上昇していなくても得られる点です。例えばUSDTやUSDCなど価格が変動しないステーブルコインでも月6〜7%の利益が生まれているのは、MEV戦略が市場のボラティリティ(変動)と取引需要から利益を生んでいるためです 。そのため、たとえ相場が横ばいか下落傾向でも、取引量さえあれば利回りは確保されやすく、いわばマーケット・ニュートラルな収益源となっています 。これは他のDeFiにはないZENMEVならではの強みです。

もちろん将来にわたって常に高利回りが保証されているわけではありません。市場が極端に低迷して「全く大口取引が発生しない」「ボラティリティが極小になる」ような局面では、MEV機会も減少し利回りは低下します 。しかし歴史的に見て暗号資産市場が完全に停滞することは稀であり、どんな局面でも何らかの取引活動は続くものです。ZENMEVはそうした絶え間ない市場の動きから着実に利益を抽出する仕組みということです。

ZENMEVと一般的なDeFiとの違い

ZENMEVは既存の様々なDeFiサービスと比べてもユニークなポイントが多々あります。その主な違いを整理してみましょう。

- 収益源の違い

従来のDeFiプロダクト(レンディングや流動性マイニングなど)は、利息や取引手数料、インセンティブ報酬といったユーザー間の経済活動から派生する利益を分配するものがほとんどでした。例えば貸し出し利率や取引所のスワップ手数料が典型です。一方、ZENMEVはブロックチェーン内部の構造的な非効率から生まれるMEV利益を収益源としています 。つまりユーザー同士の取引ではなく、ブロック生成プロセスの中に潜む価値を抽出している点が大きく異なります。この構造上、ZENMEVの利益は他の誰かのコストとなっていた部分(=「隠れた税金」)を再分配しているとも言え、全く新しい価値循環を生み出しています 。 - ユーザー体験の違い

一般的なDeFiでは高利回りを得るために複数のプロトコルを組み合わせたり、手動で資金を移動させるアクティブな運用が必要になるケースが多々あります。例えばYield Farming(流動性マイニング)ではプールに預けて報酬トークンを得て、それを売却・再投資…といった能動的管理が求められ、初心者にはハードルが高いものでした。しかしZENMEVでは預けるだけで高度な戦略が完全自動化されており、ユーザーは受動的に利益を得られます 。言わば、DeFi版の「おまかせ資産運用」のような体験です。UX(ユーザー体験)も統一された単一プラットフォーム上で完結し、他サービスを渡り歩く必要がありません。 - リスクプロファイルの違い

従来のDeFiでは、価格変動リスク(ボラティリティ)やインパーマネントロス(流動性提供時の一時的損失)など、市場の動きに起因するリスクと常に隣り合わせでした。一方ZENMEVのリターンは市場の上下動そのものよりも取引ボリュームや機会の多寡に依存します 。そのため、例えば安定した相場でも出来高が多ければ収益が上がるなど、リスク・リターンの性質が従来と異なります。価格下落局面でも一定の収益が見込める点は、資産の下支えになるという心理的メリットもあります (価格が下がってもゼロサムではなく何らかの利回りが得られる安心感)。 - 技術的アプローチの違い

ZENMEVは裏側でAIやマルチチェーン対応、プライベートトランザクションなど複雑で難解な技術で動いていますがそのほとんどをユーザーに意識させません。一方、多くのDeFiプロジェクトは単一チェーン上に構築され、ユーザー自身がブロックチェーンごとに異なるサービスを使い分ける必要がありました。ZENMEVでは複数チェーンのMEVチャンスをワンストップで享受できるため、ユーザーから見るとオールインワンの利便性があります 。またAI活用により利回り最大化だけでなくセキュリティ面でも優位性を持っており、ハッキング対策や不正検知といった守りの技術も先端的です 。このように、技術の使い方・見せ方においても他のDeFiとは一線を画しています。 - 倫理観と理念の違い

従来のMEVはどちらかと言えば高度なbot技術「秘匿された裏技」的に扱われ、一般利用者には縁遠いものでしたが、ZENMEVは「MEVはみんなのもの」という理念を掲げています 。プロ向けだった利益機会を開放し、公平な利益配分を目指すという考え方は、中央集権的な金融へのアンチテーゼであるDeFiの精神にも通じるものです 。他のDeFiプロジェクトが個別の機能(貸付・交換など)にフォーカスしているのに対し、ZENMEVは金融エコシステム全体の効率改善と利益再分配というマクロな視点を持っている点も特徴的です。

以上の違いから、ZENMEVはユーザーにとっては難解なMEVを意識せず恩恵を受けられる点で画期的であり、同時にネットワーク全体としてもMEV利益の分配が進むことで、より健全で持続可能なDeFi環境に寄与する可能性があります 。

ZENMEVのリスク・デメリット(利用時の注意点)

革新的なZENMEVですが、利用にあたってはリスクや注意すべきポイントもいくつか存在します。他のDeFi同様、メリットだけでなくデメリットも理解した上で参加することが大切です。ここでは具体的なケースも踏まえ、考えられるリスク要因を解説します。

- スマートコントラクトリスク(ハッキングリスク)

ZENMEVはブロックチェーン上のスマートコントラクトによって資産管理や利益分配が行われます。他のDeFiプロトコル同様、コードの脆弱性を突かれるハッキングリスクや、予期せぬバグによる資金ロックなどの可能性はゼロではありません。実際これまで多くのDeFiプロジェクトがハッキング被害に遭っており、利用者資産が流出したケースもあります。ZENMEVでは外部監査の実施やISO27001取得 などセキュリティ強化に努めているものの、「絶対安全」と断言できるプラットフォームは存在しないことに留意しましょう。大金を預ける際は分散投資を心がけ、万一の事態に備えることが重要です。 - ロックアップによる流動性リスク

前述の通り、ZENMEVでステーキングした資産は出金要求から実際に引き出せるまで約1週間の待ち時間があります 。この間に相場変動が起きてもすぐには対応できず、特にETHやSOLなど価格変動のある資産では、ロック中に価格が下落して損失が出るリスクがあります(これは通常のステーキング全般に言えることですが)。また急に資金が必要になった場合にも即座に引き出せないため、流動性が制限される点はデメリットです。緊急用途の資金は預けず、余裕資金で運用するのが賢明でしょう 。 - MEV戦略の不確実性

ZENMEVの利回りは市場のボラティリティや競合状況に左右されます。例えば、ある瞬間にガス代(手数料)が急騰したりネットワークが混雑した場合、せっかく検知したMEVチャンスでも取引が間に合わず利益を逃す可能性があります 。また対象トークンの流動性が低いと、一度に大きな取引をすると価格が滑ってしまい利益どころか損失になるケースもあり得ます 。ZENMEVのAIはガス価格を動的に調整したり利益閾値を設けて損失トレードをスキップしたりといった対策を講じていますが 、100%完璧に全ての取引が成功する保証はありません。従って得られる利回りも日によってブレがあり、期待より下振れする可能性は念頭に置くべきです。 - 競合・外部要因リスク

MEV領域は多くのプレーヤー(他のMEVボットやマイナー、バリデーター)がおり、常に競争環境にあります。ZENMEVが将来さらに巨大化した場合、逆に自らが他から狙われるリスクも増えるでしょう。例えば、ZENMEVの取引パターンが他者に学習され対抗される、あるいはブロックプロデューサー側がZenbotsを介さず直接MEVを取るようになる、などのシナリオも考えられます。そのような競合環境の変化によって、現在の高利回りが将来も維持できるかは不透明な部分があります。もっとも、ZENMEVは自社でバリデーター運用や専用ルートを確保するなど技術的な優位性を築いています 。今後もAI技術の高度化や提携強化によって他をリードし続ける姿勢を示しており、現時点で顕在化している大きな競合リスクはありません。しかし「将来もずっと安泰」と慢心せず、状況に応じて戦略をアップデートする柔軟性が運営側に求められるでしょう。 - 規制・法的リスク

DeFi全般に言えることですが、各国の規制動向によってサービス内容に影響が及ぶ可能性があります。現在ZENMEV自体に直接的な規制は確認されていませんが、例えば証券性の指摘や無登録金融商品とみなされるリスク、あるいは管轄による提供制限などが将来発生する可能性はゼロではありません。もっともZENMEVは透明性やコンプライアンスも重視しており、財務情報の開示や法規制への対応も行っている旨が記されています 。利用者としては所在地の法規制にも注意しつつ、公式アナウンスに耳を傾けることが必要です。

これらのリスクを踏まえれば、ZENMEVは「高利回りだがそれなりのリスクも存在する」DeFiと言えます。もっとも、チームは既に多くの対策や保証を講じており、例えば国際認証の取得(ISOなど)や高度なAIによるリスク管理 、リアルタイム監視と流動性管理 など、リスク低減の仕組みを整備しています。

重要なのは利用者がその仕組みとリスク要因を理解した上で、自身のリスク許容度に応じた金額を運用することです。定期的な経過チェックも心がけましょう。

ZENMEV利用に倫理的な問題はないのか?

MEVというと「一般ユーザーの利益を横取りする行為」という側面があり、ZENMEVがそれを活用することに対して倫理的な疑問を感じる方もいるかもしれません。しかし結論から言えば、ZENMEVの利用は倫理的に大きな問題を孕むものではないと考えられます。

まず、ZENMEV自体が倫理的なMEVの追求を掲げています。公式ドキュメントでも「過度に市場を不安定化させるような攻撃的MEVは避け、ユーザー信頼を損なう極端なサンドイッチ戦術は控える」というスタンスが明示されています 。例えば小口の一般ユーザー取引を執拗に狙ってスリッページを増大させるような行為(いわゆる悪質なサンドイッチ攻撃)は、ネットワーク全体の健全性を害するとしてZenbotsのAIが調整するといいます 。つまり、可能な限りユーザー保護と収益化のバランスを取るよう設計されているのです。

また、ZENMEVはむしろ「MEVから一般ユーザーを守る」という側面も持ち合わせています。先述したように、Zenbots ShieldはDEX内部で発生するフロントランニングやサンドイッチ攻撃に対処するソリューションでもあり 、結果的にZENMEV参加者は従来より公正な取引環境が提供されます。MEV自体は完全になくすことが難しい現象である以上、ZENMEVのようにその利益をユーザーに還元しつつ被害を最小化するアプローチは理にかなっています。言わば「取られるくらいなら皆で山分けしよう」という発想であり、これは倫理的にも肯定し得るでしょう。

さらに言えば、ZENMEVを利用することは自分が他人を搾取することではなく、本来なら特定のボットやマイナーだけが得ていた利益を共有することです 。従来、こうしたMEV利益は一般ユーザーから隠れて一部の者へ流れていました。それがZENMEVの登場でオープンに共有されるようになった点は、むしろ市場の透明性と公平性を高めています 。ブロックチェーンは本質的にオープンな台帳であり、本来閉ざされた利益機会を公開するZENMEVの取り組みは、ブロックチェーンの精神にも沿ったものと言えるでしょう。

もちろんMEV自体に対する議論(例えば完全になくすべきとの主張など)はありますが、ZENMEVは「なくせないなら有効活用しよう」という現実解として機能している感じです。

まとめ:面白いDeFiであることは確か。しかしDYORを忘れずに

最後に、本記事のポイントを振り返ります。

- ZENMEVは何か

ZENMEVはAI技術を駆使してブロックチェーン上のMEV利益を抽出し、一般ユーザーに再分配する革新的なDeFiプラットフォームです 。複数チェーン対応や自動複利運用を備え、初心者でも簡単に高利回りの運用が可能となっています。 - 巨額の資金調達と信頼性

VentureXからの1.4億ドルの投資を受けておりISO認証取得など安全性・信頼性でも外部評価を得ており 、利用者数も急増中です。 - MEVとその活用

本来ユーザーの見えない負担だったMEV(最大抽出可能価値)を、ZENMEVは積極的に収益源に変えています。フロントランニング等の例を通じてMEVの仕組みを説明しましたが、ZENMEVはそれら高度な戦略をAIで自動遂行し、ユーザーに利益をもたらします 。 - 収益構造

ZENMEVの利回りは通常のステーキング報酬+MEV取引収益の二本立てで構成され、結果として年利ベースで二桁%を超える高いリターンを実現しています 。特に市場動向に左右されにくい構造で、安定した収益源となり得ます。 - 使い方の簡便さ

ウォレットを繋いで資産を預けるだけという手軽さで、難しい操作は不要です 。ETH・SOL・USDT・USDCに対応し、入出金や報酬請求も直感的なUIで行えます。DeFi初心者でもハードルが低く、従来のYield Farmingより格段に簡単に始められます。 - 他DeFiとの違い

収益源・ユーザー体験・リスクプロファイル・技術アプローチ・理念の各面で独自性があります。特に「ブロックチェーンの構造的価値を引き出す」という発想や、「誰でも高度な戦略にアクセスできる」点は新しいDeFiのトレンドを示しています 。 - リスクと対策

スマートコントラクトリスク、流動性ロック、MEV戦略の不確実性など注意点もありますが、ZENMEVチームはAIによるリスク管理やセキュリティ強化で対策を講じています 。利用者側も分散投資や状況把握でリスクを抑えることが可能です。 - 倫理面

ZENMEVは倫理的なMEV活用を標榜し、ユーザー保護と利益共有のバランスを追求しています 。MEVを開放する取り組み自体が公平性向上につながっており、大きな倫理問題は指摘されていません。

総じて、ZENMEVは「高度なことを裏で行い、利回りを提供する」AIとブロックチェーンの融合によって、生み出された利益を参加者皆で享受できるエコシステムといえます。

とはいえ、新しい分野であるがゆえに不明点やリスクもゼロではありません。本記事を足がかりにさらに最新情報を調査し、自身の判断でZENMEVを触っていただければと思います!